互動、沉浸與文化記憶:數字時代文化類電視節目的突圍

陳昌鳳,清華大學新聞與傳播學院教授、常務副院長

黃家圣,清華大學新聞與傳播學院博士生

摘要:本文以文化類電視節目《中國詩詞大會》為個案,從三個維度分析其互動機制、表現形態以及文化內核,探究數字時代文化類電視節目的現實意義與文化特質。本文認為,《中國詩詞大會》的持續成功離不開節目自身多元的互動機制、高科技呈現方式與以中國優秀傳統文化為內核的價值導向。文化類電視節目在數字時代既要積極對外講好中國故事,也要善用技術創新傳遞人文關懷與文化之美。

關鍵詞:《中國詩詞大會》;電視研究;傳播互動;中國故事

美國著名電視理論學家Amanda Lotz曾斷言,未來數字時代的電視應當是一種非線性文化(Nonlinear Culture)[1]。這種非線性文化植根于數字浪潮對電視生產的深層影響——無論是電視內部的互動式生產與制作還是外部用戶突破時空限制的觀看實踐,都與最初的電視環境大相徑庭。但無論技術如何裹挾著電視向前發展,電視自身所創造的文化慣例仍能保持其活性。

回到中國語境,中國電視的生產、制作以及流通早已邁進了數字傳輸階段[2]。有諸多文化類節目乘上了數字化的東風,諸如《中國詩詞大會》、《朗讀者》、《見字如面》等作品均獲得了巨大成功,引發各界的持續關注。本文將以《中國詩詞大會》為研究案例。《中國詩詞大會》作為中央電視臺推出的一檔演播室文化益智節目,自2016年推出至今已播出6季,熱度居高不下。在全國35城市組中的受眾累計到達率達62.5%,人均收看總時長達127分鐘,累計看過三季以上的觀眾比例達45.9%[3]。截至2021年3月,微博話題#中國詩詞大會#的累計討論量已經達到4.7億,帖子數高達3.8萬,共計251.2名“同袍”關注了節目的話題。憑借強大的社會影響力,《中國詩詞大會》已經成為文化類電視節目的一個成功的案例。

學界目前對于文化類節目的關注主要集中在發展歷程與社會影響的視角,而以《中國詩詞大會》個案的探討大多囿于傳播模式、呈現方式以及文化意義等層面,節目本身的制作機制、價值層面的分析仍有待深化。本文將探討以下的問題:《中國詩詞大會》作為一檔身處數字時代而大獲成功的文化類電視節目,相較于以往同類型的作品具備哪些值得借鑒的要素?節目的設置是否印證了Lotz對于數字時代電視的論斷?本文將從《中國詩詞大會》節目的參與主體、節目表現形式以及節目的文化內涵三個維度,分析該節目的機制與特性,并嘗試從可供性/示能(Affordances:這一概念的譯文目前尚存爭議,目前大陸已有的研究多譯為“可供性”,臺灣地區則譯為“機緣”。指出“示能”為更合理。本研究無意對此概念作出界定,只借用學界對于該概念的共識進行分析。)和文化記憶的視角對文化類節目在未來的發展提出價值層面的期待。

一、互動機制:多元主體與趣味競技

在文化類電視節目的制作過程中,互動機制是節目走向的核心。《中國詩詞大會》始終以詩詞為中心,通過賽制的革新與面向大眾的遴選機制,確保了節目參與人員的質量與代表性。同時,借由多樣的競賽環節以及專家團隊,搭建起靈活而不失趣味的互動機制,將競技與古詩詞典雅的格調相調和。

1.全民互動,彰顯人文關懷

《中國詩詞大會》一如既往地重視參賽選手的選拔工作。如第一季播出時,節目組歷時10個月的海選之后組成百人團;第二季、第三季增設預備團與家庭團;而在最新的第六季中,節目組更是通過層層海選從全國各地遴選出了140名現場參賽選手,并在線上設置云錄制渠道,參與云錄制的場外選手組成了一個氣勢恢宏的云上千人團[4],參與人數突破新高,節目進一步擴容。

除此之外,《中國詩詞會》秉承開放、多元的理念,將各行各業、不同年齡段的人群都納入到百人團中,這其中既有來自科研機構或高校的科研工作者和高材生,也有來自基層的保安、外賣小哥、商販。在《中國詩詞大會》第六季,參賽選手更是來自五湖四海:普瑪江塘邊境派出所的官兵、蘇州旗袍設計師周立言、中國城市規劃設計研究院的設計師趙明、南京聾人學校老師陳燕[5]……每位選手身上都有獨特的生命軌跡,這些鮮活的個體故事,既豐富了節目的層次,也彰顯出節目寶貴的人文關懷與包容性。

2.競技與互動并重,增強觀眾臨場感

《中國詩詞大會》相較于其他文化類節目而言,具備突出的競技性。播出至今,每一季賽制都在不斷地變動以豐富節目的可看性。如在第二季時引入“一對一”對抗的“飛花令”環節,利用回合制將節目的節奏進一步加快;第五季時進一步豐富引入“絕地反擊”賽制,其下設“橫掃千軍”“你說我猜”“出口成詩”三個模式,對參賽者的臨場反應與詩詞積累提出了更高的要求;而在最新播出的第六季中,少兒團、青年團、百行團、家庭團與云上千人團的對壘讓節目的對抗性更上一層樓,加設的“大浪淘沙”等環節讓節目的賽制更加公開透明,也提升了節目的競技感。

同時,《中國詩詞大會》在節目內容的設置上別具巧思。自第一季播出至今,節目一直沿用主持人主導、嘉賓評述的節目流程,保證節目品評環節的連貫性。兩任主持人董卿與龍洋舌燦蓮花,措辭沉穩大氣,主持節奏拿捏得當。以康震、蒙曼、酈波、王立群、楊雨組成的現場嘉賓團點評精妙,與主持人、選手在輕松互動之間暢談與鑒賞詩詞,極大增強節目的臨場感與趣味性。

《中國詩詞大會》充分重視節目內容的制作,廣納各路學者組建成了一支強大的專家團隊。光第六季題目的打磨與設計便耗時7個月,首度引入開放式命題,采用了九宮格、助力千人團以及身臨其境等形式來考研選手。題目的內容也不拘泥于詩詞本身,而是借古喻今、以人帶事,通過邀請嫦娥五號資深工程師、抗疫專家張伯禮院士、中國冬奧會冠軍楊揚等特邀嘉賓參與出題,將新近發生的科技成果、國家大事以及熱門議題與古詩詞相結合[6],體現出與時代脈搏同步的現實指向性,讓觀眾能從更貼近自身生活的方式體會到詩詞的寫意與浪漫。

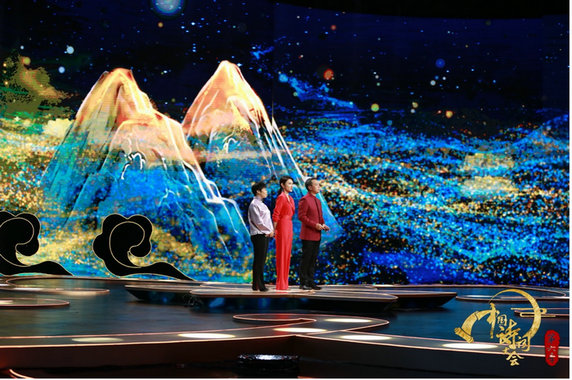

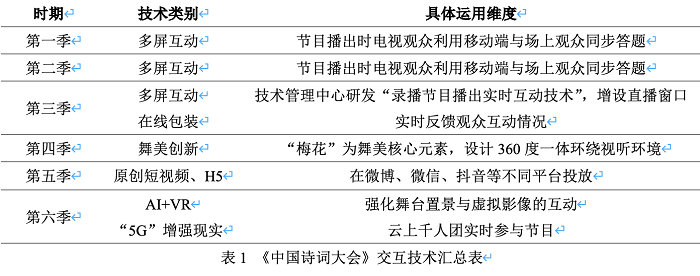

二、表現形態:技術沉浸與跨媒介敘事

2016年至今,中國的綜藝類節目已經進入了沉浸式技術的實際運用階段。人工智能(Artifi cial Intelligence)、混合現實(Mixed Reality)等技術賦予電視節目更多元的敘事可能性,也為觀眾提供了與以往截然不同的審美體驗[7]。相較于其他文化類節目,沉浸式和交互式技術始終是《中國詩詞大會》提升節目可看性與質感的重要抓手(圖1)。無論是最早的多屏互動,還是新近節目中使用的AI技術,《中國詩詞大會》始終在強調沉浸感(Immersion)和交互性(Interaction)的傳播路徑。具體而言,《中國詩詞大會》在技術層面的運用主要集中在場景設置以及技術聯動兩個維度。

1.場景設置:虛實互聯,強化氛圍營造

在場景設置層面,《中國詩詞大會》每一集遵循不同的主體打造形制各異的舞臺景致,如第四季、第五季分別以“詩意山水”、“水潤五方”為主視覺元素,與之配套的還有水墨江南、大漠孤煙等多款樣式的場景設計,借由影像與色彩的聯動以突顯詩詞的古典意象之美。

在第六季節目中,以百合六瓣元素突出“六合六順”的美好寓意,并有意識地強化了不同沉浸技術的融合運用。將中央電視總臺的AI+VR裸眼3D演播室技術加入節目的制作流程中。分別在舞臺兩側設立裸眼3D場景成像區域,三塊LED屏幕會實時顯示虛擬現實技術場景的畫面,同時架設附帶跟蹤式攝像機以及渲染服務器以確保場景與攝影鏡頭的適配性[8],便于現場嘉賓與選手與周邊場景進行互動,進而提升虛擬影像與節目的整體契合度,賦予觀眾視覺與審美層面的延伸空間。

2.技術聯動:打通渠道,實現跨媒介敘事

在互動機制層面,《中國詩詞大會》是文化類節目中采用互動技術的先行者。早在2017年第二季的節目中,節目組便開始了多屏互動的形式,通過掃描二維碼將“大屏”(電視)與“小屏”(諸如手機等移動終端)相關聯,提升觀看的趣味性和參與感。在2020年播出的第五季,節目組還基于現有的節目內容,推出了衍生系列短視頻《人生自有詩意》,在不同的媒介平臺進行投放。與此同時推出“挑戰詩詞全能王”H5互動答題小游戲,在微信、微博、抖音等9個平臺進行同步推廣,進一步拓寬節目的輻射范圍,強化跨媒介敘事(Transmedia Storytelling)。

美國學者Henry Jenkins曾將跨平臺敘事視為媒介融合過程中一項重要的表征,其意在于描述文化母題具備跨越不同媒介傳播的活性[9]。融合意在突破已有的媒介邊界尋求新的連接,而不同的載體或許存在迥異的敘事邏輯,因此如何將已有內容通過特定的敘述手法進行闡發和再傳播是實現跨媒介敘事的關鍵。而在最新一季,節目組依托央視自身的技術資源,搭建了人工智能詩詞搜索工具“小幫”(AI幫你找中華詩詞),觀眾只需要掃描二維碼后語音輸入特定的關鍵詞,即可輕松獲取節目特定主題的視頻片段或合集。此類智能技術的運用,賦予觀眾在節目之外的交互式體驗,將節目體驗的場景進一步延伸。

但無論是場景設置還是互動方式層面的技術運用,《中國詩詞大會》始終把技術放置于內容之上,根本邏輯還是將技術服務節目本身的敘事邏輯,而未落入技術先行、遮蔽內容的窠臼。技術與內容生產本身并非此消彼長或簡單的競合關系,而是以內容為主軸輔以技術創新的制作模式。

三、文化內核:文化記憶與懷舊

《中國詩詞大會》除開上述兩個維度的特性之外,其獲得成功的重要原因在于文化層面感召力。電視作為大眾傳播媒介本身就被期待寓教于樂的效用[10],Lotz也曾把電視形象地比喻為社會的文化壁爐(Cultural Hearth),通過媒介大眾可以一窺周遭的文化環境乃至感知更遙遠的異文化[11]。正如該節目的宗旨——“賞中華詩詞、尋文化基因、品生活之美”所示,中華詩詞可被視為中華傳統文化基因的重要組成部分,且大部分詩詞都寄寓著詩人對于美好生活的希冀與純真質樸的情感訴求。

1.以詩傳情,強化文化記憶

《中國詩詞大會》的節目內核便是對古詩詞的鑒賞,通過互動競技的節目設置喚醒大眾的文化記憶進而強化文化認同感。學者Jan Assmann認為人們對過往的記憶是一種學習層面的機制,對于文化層面的回憶是建立在各種形式指涉之上。換言之,大眾對過去的認知是一種文化建構與再現的產物[12]。諸如古埃及、羅馬等具備書寫與文字的文明,通過文字的方式將自身的文化固化為典籍而得以留存,不僅向后人展示了過往,也為其持續發展奠定基礎。以電視為代表的大眾媒介作為社會生活的重要中介物,具備著強大的社會規范效用。

從發展歷程來看,中國的文化類節目植根的土壤是精英文化語境,如何彌合與大眾文化之間的錯位與裂縫成為此類節目的癥結[13]。據筆者的不完全統計,《中國詩詞大會》播出五季以來大致涉及2081首詩詞(唐詩1159首,宋詞740首,其他朝代詩詞182首),其中李白、杜甫、蘇軾的詩詞出現頻率最高(圖1)。從呈現的詩詞主題來看,《中國詩詞大會》偏好山水田園、邊塞羈旅、送別懷遠以及思想懷古的主題。可以說,《中國詩詞大會》一直以詩詞作為載體,向觀眾傳遞樸素的文化價值觀。2016年至今,以《中國詩詞大會》代表的電視文化節目借助競技、誦讀與表演等多種形式的創新,持續助力中華優秀傳統文化在社會層面的勃興。詩詞作為中國傳統文化的重要符號,成為了推動社會文化人文轉向的重要抓手。電視媒介借勢將詩詞作為節目制作的軸心,也充分印證了其具備強大的文化號召力。

2.貫通古今,滋養文化自信

《中國詩詞大會》難能可貴之處是在娛樂化的浪潮下選擇主動擁抱了傳統文化,以一種懷舊的姿態來回望過往。自21世紀以來,中國社會處在高速發展、快速轉型的變動中,原有以家庭為中心個體的生活場景被打破,技術深度卷入使得人與人之間連接變得模糊且難以界定。當下的人們普遍生活在時間密集、時空緊縮的液態生活(Liquid Life)中,現代性對于個體的現實生活還是心理層面都帶來了諸多不確定性[14]。不確定性的增加意味著風險,人作為天生抗拒風險的動物極有可能會因此產生焦慮與茫然。因此,懷舊成為了一種尋求認同感的內生需求,以消解不確定性所帶來的負向影響[15]。

《中國詩詞大會》的出現迎合了大眾對于文化產品的訴求,無論是內容還是形式,節目極力都在塑造一種雋永的文化氛圍,大力贊揚古往今來文豪身上的美好品格以喚醒人心深處的善美。可以說,競技是節目的表象,一以貫之的文化內核則是對傳統文化的敬畏與詢喚。無論時在場的錄制嘉賓,還是場外的觀眾,通過節目設置的情景或環節真正回溯文本背后的社會語境,實現了橫跨古今的精神共鳴。

四、結語與希冀:善用技術,對外傳播中國文化之美

近年來,保護傳統文化的聲浪不絕于耳。一個民族只有不忘來路,前行才會更堅定。以《中國詩詞大會》為代表的文化類節目是電視行業對此類呼聲最直接的響應。在客觀呈現和記錄社會發展變遷之余,以電視為代表的傳媒業也應當充當中國優秀傳統文化的守護者,用更積極的姿態力爭向海外傳遞寫意的中國文化之美。

目前中國在對外傳播的過程中存在著“污名化”、刻板印象等諸多問題。從地緣的角度來看,單一的地理環境塑造的文化圈層存在一定的“文化接近性”(Cultural Proximity),即因為相似的歷史、地理環境、語言等因素產生文化層面的認同感[16]。這種接近性并非天然形成而是一種動態變化與人為實踐的結果,媒介應當成為區域文明共建的重要載體[17]。而且媒介層面的策略性敘事(Strategi c Narratives)可以為國家爭取更多文化解釋權,在國際傳播中換取優勢地位[18]。諸如《中國詩詞大會》的文化類節目,借由自身的平臺優勢以及優質的節目內容,除向內弘揚中國文化之外,還應當積極尋求與其文化語境對話的可能性。隨著全球化浪潮的持續推進,各文化在交匯之時既有可能出現文化雜糅的困境,也有可能依靠媒體有意地“增稠”或“稀釋”而形成全新的傳播生態,因而當下已有學者在呼吁應當更強調媒體的對文化的“轉化”效用,以“轉文化”取代原有的“跨文化”[19, 20]。

除此之外,借由可供性/示能(Affordance)這一概念,可以預測未來數字文化環境下的媒介應當更強調具身性、物質性和主客體性三項屬性[21]。或許在不久的將來,電視如同其他媒介一樣會受到新技術的影響而煥發新的樣貌:媒介生產更靈活、用戶更具備自主性、傳播更強調智能驅動[22]。但唯一不變的應當是傳播內容的人文底色與社會關懷,將優質內容視為節目的根基。《中國詩詞大會》的火熱“出圈”靠的不僅是參賽者的勵志事跡、嘉賓的妙語連珠、不落俗的節目機制以及精良的制作,更重要的是對中華傳統文化的客觀呈現與堅守。

在物質世界不斷豐富的當下,充盈彼此的精神家園亦同等重要。《中國詩詞大會》的大獲成功不應單純歸結為節目制作機制層面的創新,也不意味著主打文化牌就能讓電視節目“枯木逢春”。《中國詩詞大會》的突圍,只能印證優質的節目內容與契合時代價值需求的創作邏輯是電視獲得大眾認可的基本前提。技術或許能夠改變我們的體驗世界的方式,但不應讓情懷與良善迷失在發展。期待未來有更多如《中國詩詞大會》般優質的電視文化節目涌現,讓中華優秀文化之美在數字時代綿延不息。

參考文獻

[1] 常江, 石谷巖. 阿曼達·洛茨:未來的電視是一種非線性文化——數字時代的電視與電視研究 [J]. 新聞界, 2019, (07): 4-9.

[2] 孫振虎. 技術革新背景下的電視傳播革命——試論改革開放30年來中國電視的變革 [J]. 中國電視, 2008, (12): 22-27.

[4] 新華網. 《中國詩詞大會》第六季大年初二又相逢 [N/OL]. 2021-02-26 [2021-03-13].

[5] 廣電時評. 舞臺“群英薈”、題目“出新招”,《中國詩詞大會》第六季春節“上新” [N/OL]. 2021-02-15 [2021-03-13] .

[6] CMG觀察. 中國詩詞大會:新春詩意濃,致敬新時代 [N/OL]. 2021-02-13 [2021-03-13].

[7] 劉 霞, 陳昌鳳. 沉浸、在場與交互——混合現實技術下原創綜藝節目創新研究 [J]. 中國廣播電視學刊, 2020, (11): 69-72.

[8] 澎湃新聞. 《中國詩詞大會6》:在虛擬和現實中行走的詩詞故事 [N/OL]. 2021-03-06 [2021-03-13].

[9] Henry Jenkins. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide [M]. New York: NYU Press, 2006.

[10] Harold D. Lasswell. The structure and function of communi cation in society. In L. Bryson (Ed.), The communi cation of ideas[M]. New York: Harper and Row. 1948, 37-51.

[11] Amanda D. Lotz. The Television Will Be Revolutionized [M]. New York: NYU Press, 2014, 4-8.

[12] Jan Assmann(著), 朱壽福, 黃曉晨(譯). 文化記憶:早期高級文化中的文字、回憶和政治身份 [M]. 北京: 北京大學出版社, 2015, 23.

[13] 顏梅, 何天平. 電視文化類節目的嬗變軌跡及文化反思 [J]. 現代傳播(中國傳媒大學學報), 2017, 39(07): 87-90.

[14] Zygmunt Bauman. Liquid Modernity [M]. Cambridge: Polity, 2000.

[15] 薛婧, 黃希庭. 懷舊心理研究述評 [J]. 心理科學進展, 2011, 19(04): 608-616.

[16] Joseph Straaubhaar. Beyond media imperialism: Asymmetri cal Interdependence and Cultural Proximity [J]. Criti cal Studies in Media Communi cation, 1991, 8(1): 39-59.

[17] 郭鎮之. 電視文化交流與亞洲文明共建 [J]. 對外傳播, 2019, (04): 8-10.

[18] 史安斌, 廖鰈爾. 國際傳播能力提升的路徑重構研究 [J]. 現代傳播(中國傳媒大學學報), 2016, 38(10): 25-30.

[19] 史安斌, 盛陽. 從“跨”到“轉”:新全球化時代傳播研究的理論再造與路徑重構 [J]. 青年記者, 2021, (02): 4-5.

[20] 劉瀅, 張毓強. 轉文化傳播:中華文化“走出去”的升級新可能——基于《功夫熊貓》《花木蘭》等案例的討論 [J]. 對外傳播, 2021, (02): 52-56.

[21] 孫凝翔,韓松. “可供性”:譯名之辯與范式/概念之變 [J]. 國際新聞界, 2020, 42(09): 19.

[22] 喻國明, 趙睿. 媒體可供性視角下“四全媒體”產業格局與增長空間 [J]. 學術界, 2019, (07): 37-44.

編輯:但堂丹

上一篇:

武漢美萊單喆主任被選舉為中國整形美容協會損傷救治康復分會第一屆委員!

下一篇:

姐姐們乘風破浪助力紀錄片《奇妙的蛋生》

相關新聞

-

形美 意美 音美 美得沉醉的中英雙語詩畫集

中國詩詞的美,可以撫慰世人心,不分國籍。古典詩詞有比喻、借代、擬人、對仗,許淵沖的英文版也包含這些修辭手法,且詩詞中...

-

崇陽文藝講堂精彩開講

咸寧網訊記者陳希子、通訊員黎志遠報道:近日,由崇陽縣文學藝術界聯合會主辦、崇陽詩詞楹聯學會承辦的桃溪文藝講堂詩詞專場...

-

樂在黑白中

陳契琴(咸安)小時候,常聽到村里的老人讀《黃帝內經》《增廣賢文》,他們一手執書,一手捻髯,搖頭晃腦,很是得意。上中學時...

-

抗疫中的詩和遠方

咸寧日報全媒體記者陳希子面對來勢兇猛的新冠肺炎疫情,社會各界同心同德、眾志成城,團結奮斗在抗擊疫情防控阻擊戰中。后經...

-

咸安詩詞誦讀傳承文化

咸寧網訊咸寧日報記者陳希子報道:“浮生若夢,為歡幾何?”6日,記者采訪咸安區三元社區線上詩詞誦讀會,感受了一場浪漫的古...

-

紀念馬克思誕辰二百周年感賦

-

行香子·雁塔穿云

-

臨江仙·汀泗橋詠懷

-

仰望隨陽山

-

護士,還記得你的夢想嗎?

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27