首頁 >> 專題報道 >> 2021專題 >> 奮斗百年路 啟航新征程 >> 正文

首頁 >> 專題報道 >> 2021專題 >> 奮斗百年路 啟航新征程 >> 正文【奮斗百年路 啟航新征程】問鼎蒼穹

“發展航天事業,建設航天強國,是中國人不懈追求的航天夢。”在黨中央堅強領導下,在全國人民大力支持下,中國載人航天事業從無人飛行到載人飛行,從一人一天到多人多天,從艙內實驗到太空行走,從短期停留到中期駐留……用一次次創新實踐譜寫了壯美篇章,在浩瀚太空寫下了精彩紛呈、振奮人心的中國故事。同時,也積累了獨具特色的發展經驗,錘煉出一支技術精湛、作風優良的航天人才隊伍,形成了具有鮮明時代特征的載人航天精神。

2020年5月5日,為我國載人空間站工程研制的長征五號B運載火箭在海南文昌首飛成功,正式拉開我國載人航天工程“第三步”任務的序幕。屠海超攝(新華社發)

三步走,從載人飛船到空間站

發展載人航天是世界大國綜合國力的重要標志。20世紀60年代,正是美蘇太空競賽如火如荼的時期。繼1961年4月12日加加林首飛太空之后,一位位“飛天英雄”叩響了太空的“大門”。1986年3月,王大珩、王淦昌、楊嘉墀、陳芳允4位科學家在《關于跟蹤研究外國戰略性高技術發展的建議》中列入了載人航天的研究,這個高技術發展計劃后來被稱為“863計劃”。

黨中央對此高度重視,提出要下決心搞載人航天,并批準了“三步走”戰略方針:第一步,發射無人和載人飛船,將航天員安全地送入近地軌道,進行適量的對地觀測和科學實驗,并使航天員安全返回地面,建成初步配套的載人航天工程體系。第二步,實現航天員出艙活動以及成空間飛行器的交會對接,研制、發射空間實驗室,解決有一定規模的短期有人照料的空間應用問題。第三步,根據需要建造空間站,解決較大規模、長期有人照料的應用問題。目前我們已完成第一步載人飛船和第二步空間實驗室的任務,成為世界上第三個獨立掌握載人航天技術的國家。

在黨中央、國務院、中央軍委的領導和組織下,經過艱苦努力,載人航天工程各項工作進展順利:在北京西郊,一座包括載人航天指揮控制中心、空間技術研制試驗中心、航天員訓練基地在內的現代化航天城昂然崛起;中國航天科技集團所屬的中國空間技術研究院、中國運載火箭技術研究院和上海航天技術研究院先后完成了飛船和運載火箭的研制;用于發射飛船的載人航天發射場在酒泉衛星發射中心建成,測控通信網、飛船主副著陸場、航天指揮控制中心相繼建成;一批優秀空軍飛行員成為中國第一批預備航天員,開始接受系統訓練。

如今,中國擁有世界上兩型現役載人飛船中的一型,即神舟載人飛船;還有世界上載貨效率最高、功能最多的天舟貨運飛船;天宮一號、天宮二號兩個天宮空間實驗室則為正在研發的空間站奠定堅實基礎。中國載人航天工程總設計師周建平說:“如果按照別人的老路走,我們將永遠落后于人。”中國載人航天工程高起點、高效益、高質量、低成本,體現了中國特色,在工業基礎薄弱的情況下走出一條跨越式發展道路。

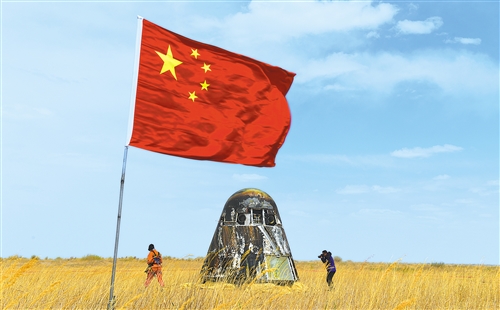

我國新一代載人飛船試驗船返回艙二〇二〇年五月八日在東風著陸場預定區域成功著陸,試驗取得圓滿成功。汪江波攝(新華社發)

“萬人一桿槍”共創大事業

載人航天,是“千人一枚箭”“萬人一桿槍”的事業。載人航天工程由航天員、飛船應用、載人飛船、運載火箭、發射場、測控通信、著陸場等系統組成。這是我國高科技領域繼“兩彈一星”之后,規模最大、系統最復雜、技術難度最高的大型工程。據統計,直接參與研制的研究所、基地一級單位有110多個,配合單位多達上千家,涉及數十萬名科研工作者。僅航天員搜救一項就涉及外交、交通等多個部門,以及解放軍多個戰區和陸海空等軍種部隊,共計上萬人參與其中。對此,周建平說:“實施這樣宏大的工程,沒有黨中央集中統攬,沒有全國大協作,是不可想象的。”

天宮一號是中國人在太空里的第一個“家”,堪稱我國史上最難建造的“房間”,幾乎每個部件都需要創新。為設法在“天宮”中制造適宜人類生存的“小環境”,科研人員專門研制了一款控制微生物和微量有害氣體的裝置,能高效過濾并凈化人體代謝的皮屑。

天宮二號被稱為我國“最忙碌的空間實驗室”,在這里開展的實驗超過10項。科研人員還專門在天宮二號上搭載了一個溫度適宜、光照可控的迷你培養箱,這是我國首次完成“從種子到種子”全過程的空間植物培養實驗。“天宮二號取得的許多成果都是國際前沿的,中國載人航天也由此進入了一個應用發展的新階段。”周建平說。

提起中國的載人飛船,大家最熟悉的莫過于神舟飛船了。自1992年立項以來,神舟飛船先后將11名航天員順利送入太空并安全返回,可謂功勛卓著。可當中國航天人將目光投向月球以及更遙遠的深空,神舟飛船、天舟貨運飛船這兩款航天器,已經無法滿足他們更宏大的夢想。

如今,我國載人航天工程已經全面邁入“空間站時代”。2022年前后,中國空間站“天宮”將正式完成在軌建造任務,成為長期有人照料的國家級太空實驗室,支持開展大規模、多學科交叉的空間科學實驗。在空間站上,將部署航天醫學、空間生命和生物、材料、微重力燃燒和流體、物理、天文等領域的高水平實驗設備,科學家可在空間站開展大量空間科學前沿領域的研究工作。

周建平說:“我們的空間站有后發優勢,無論是平臺技術還是儀器設備技術,都在全球居于領先水平,這將推動中國空間科學研究進入全球先進行列,也將促進國際太空事業的發展。譬如,在空間站階段,我們將部署一個巡天望遠鏡,這將是國際上最先進的從事天文學及物理學研究的空間天文臺之一。我們計劃用10年時間,對半個天區以上的區域開展巡天觀測,研究暗物質、暗能量、黑洞、宇宙起源、天體起源、生命起源等重大科學問題,加深人類對自然本質屬性的認識。”

海南文昌航天發射場的長征七號運載火箭發射塔架。 新華社記者 曾濤攝

“千年工程”結出累累碩果

發展載人航天事業功在當代,利在千秋。作為“百年大計”“千年工程”,經過20多年的發展,載人航天工程的應用如今已經結出累累碩果。

天宮二號搭載的14個應用載荷中,我國研制的世界首臺空間冷原子鐘日穩定度達到超高精度,3000萬年誤差小于1秒,將目前人類在太空的時間計量精度提高1個至2個數量級,為空間超高精度時間頻率基準的重大需求,以及未來空間基礎物理前沿研究奠定了堅實的科學與技術基礎;寬波段成像儀、三維成像微波高度計、多波段紫外臨邊成像光譜儀等新一代對地觀測遙感器和地球科學研究儀器發揮了空間地球科學觀測的優勢,科學地服務于全球氣候變化、海洋環境監測、陸表生態資源保護和經濟發展。

天宮二號高等植物培養實驗,在我國首次完成了“從種子到種子”的空間長周期培養,國際上首次在空間獲得了擬南芥開花基因啟動子控制的綠色熒光蛋白實時圖像,控制植物的開花過程,提高系統的生產效率,在發展空間植物培養技術、探索保障人類長期空間生存方面又向前邁進了一步。

神舟八號任務開展了中德合作空間生命科學實驗,首次分析得到了數十種在微重力下發生改變的植物細胞骨架相關蛋白,成功篩選得到了數千種植物微重力相關差異基因,深化了對空間基礎生物學現象和過程的認知。

天舟一號任務開展了8項哺乳動物細胞空間培養實驗,國際上首次在空間站實現了人類胚胎干細胞體外分化為原始生殖細胞并存活33天、小鼠胚胎干細胞向中內胚層的成功分化,對于人類空間生殖及健康有重大意義。

航天產業既是一項高投入、高風險的產業,也是對經濟和科技發展高推動、高拉動的產業。據統計,工程全線取得近千項發明專利,2000余項技術成果被廣泛應用于國民經濟各個領域,有力地推進了我國航天基礎設施建設和產業的跨越發展。(經濟日報-中國經濟網記者姜天驕)

編輯:yangweijie

上一篇:

下一篇:

三峽工程:功在當代 澤被千秋

相關新聞

-

中國新一代載人飛船新在哪兒

試驗船進行大載重氣囊著陸緩沖技術試驗打造中的試驗船5月8日,我國新一代載人飛船試驗船在圓滿完成了預定任務后,在酒泉東風...

-

中國航天邁向“四月突破”

新飛船+新火箭中國航天邁向“四月突破”最美人間四月天,春光不負趕路人。新飛船注重航天成本控制,返回艙外層防熱材料不再采...

-

地球疫情暴發逃到太空就真的安全了?

一些在地球上不會對人體產生危害的微生物,在太空中可能就會轉變為致病微生物,對宇航員的安全造成威脅。微生物在空間站曾劣...

-

清理太空垃圾要動真格的

太空垃圾一直是困擾著航天活動開展的一個問題。近期,歐空局和“清潔太空”公司簽訂合同,將在2025年發射世界上第一個太空垃...

-

紅色百年風華正茂 珍貴文獻見證百年黨史

?推薦理由:本書依據“幾代中國共產黨人智慧的結晶”的黨的重要文獻,每年以一件(組)珍稀文獻(包括圖片)為引, 100年選取100...

-

時隔9年美再次進行載人航天飛行 或從此告別花錢從俄羅斯“聯...

美國太空探索技術公司(SpaceX)的載人版“龍”飛船搭載可回收的“獵鷹9號”火箭,在肯尼迪航天中心39A發射臺成功發射,把美國...

-

赤壁本土作家出版詩集

咸寧網訊通訊員宋少琴報道:“陽光把飛船帆板照得格外明亮/下面是人類美麗的家園……”這是馬景良詩集《砥柱》中對楊利偉乘坐...

-

“龍”飛船與空間站對接

載有兩名宇航員的美國太空探索技術公司“龍”飛船在經過近19小時飛行后,于5月31日飛抵國際空間站,并與之順利對接。

-

鄂南高中全力推進智慧校園建設

據了解,該校新建成的數字化實驗室,設備先進,功能齊全,包括數字化化學實驗室、數字化生物試驗室、數字化物理(奧賽)實驗室...

-

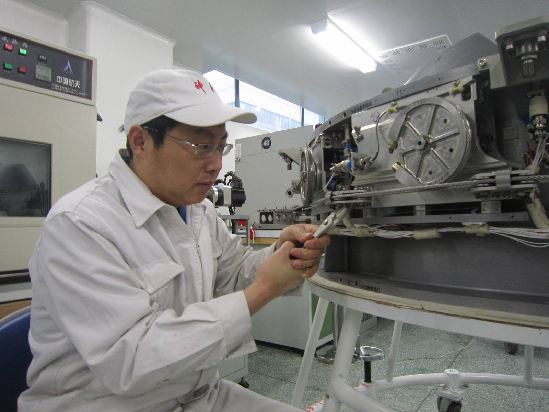

王曙群:用150萬個數據換一次“太空之吻”

他制定了多項試驗方案,嘗試著將每把鎖的鋼索緊固螺母每轉動1度,測出12把鎖對應的鉤間距、鋼絲繩張力和繩輪角度等3個變化量...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27