【柯于明美文】敬讀“紅色美麗鄉村”李清灣

清流一脈潤千秋

——敬讀“紅色美麗鄉村”李清灣

當我徜徉于這一方靈山秀水、田園村落,穿行于古色古香的徽派民居和紅墻碧瓦的現代樓群之間,我是在讀一篇美文、一首雋永的詩,更是在讀一部哲學大著。

地處黃石市鐵山區大王鎮的李清灣,是湖北少有的規模宏大的古村落,1300多戶,7000余人口。這里優美的自然生態、神奇的地理布局、五彩斑斕的景色教人稱妙叫絕;悠長的歷史根脈、豐厚的文化遺存,悲壯的紅色故事……更令我肅然起敬。

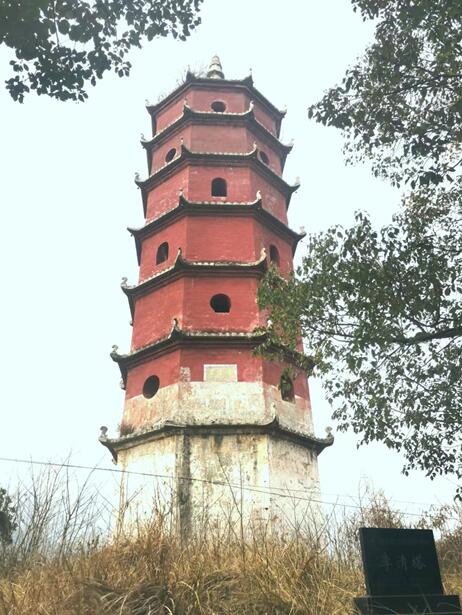

讀李清,先讀“李清塔”。進村的水泥路上,遙遙就望見一座拔地而起的古塔,巍峨屹立。赭紅色的七層塔身,展翅欲飛的八面檐角,在藍天白云的映襯下顯得格外醒目。道光二十一年(1841年),蓽路藍縷的李清人眾人捧柴,修建起這支高達24米的“巨筆”,其意清雅,其志凌云。長風吹來,塔鈴叮當,訴說著曾經的悠悠歲月,吟唱著李清人的過往、榮耀和風雨滄桑。

緊接著,我又讀到了與這支“筆”相關的諸多景致。抬眼南望那片起伏的峰巒,是展翅騰飛的“沖天鳳”、維妙維肖的“筆架山”;緣鳳山逶迤而下的一片沃野酷似展開的書本和宣紙,而村中那些方正的祠堂建筑和泛著漣漪的池塘,又恰如一方方硯池。“文房四寶”俱全,文化氣息撲鼻,我真的很佩服李清灣父老的良苦用心。如此逼真的“風水”布局,既是天賜,更是人力的精心打造。我心問,這些一代代面朝黃土背朝天的鄉間子民,日出而作日落而息,以食為天,艱難生存,何以偏要“攀附風雅”?哪來這一番文人情懷?

在細讀李清之后,我就完全明白了,李清人不僅稟性質樸、善良、勤勞、勇敢,而且精明、聰穎、智慧、靈醒,胸懷追求美好生活的熱望和改變命運的執著,積極探尋幸福的秘訣,渴求知書識禮,力倡道德治族,崇尚耕讀傳家,在柴米油鹽之上思考著人生的要義和真諦,在建房造屋的同時潛心構壘起自己的精神家園。李清人津津樂道這“文房四寶”,流露的正是根植于他們內心深處的人文情懷。680多年來,李清灣族風淳厚,家風純正,厚德明禮,尊師重教,崇學尚讀,蔚然成風。翻閱族譜,明清時期,村子里就出了“御賜翰林”、“皇封進士”,至今仍可以看到一些“進士”、“文魁”的古匾,而上世紀恢復高考制度以來,該村的“學而優”者更是層出不窮。有資料顯示,全灣本科以上學歷者達200余人,中國前十名高等學府都有李清籍的學生,曾有一家兄弟四人,囊括了“博士后,博士、碩士,學士”四種學歷。據此,李清算得上是“書香望族”,李清人血液里的“文化因子”一脈相承。

李清灣的另一可讀之處,是村中星羅棋布的古建筑。64棟古民居大多保留著完整原貌,粉墻黛瓦,飛檐畫角,典型的徽派風格,每走進一幢,猶如讀一本落滿煙塵的線裝古書,思接幽遠的明清遺風。這里最有名的古民居是“箭樓下”。曾幾何時,智慧的李清百姓為安全起見,將村落建成“古堡式建筑”。莊內百家一門,戶戶相連,巷巷相通,黑巷、窄巷、干巷猶如迷宮,若有盜賊闖進,很難找到出口。為防兵災侵害,他們修建了多處“箭樓”,用以了望報警。現在的“箭樓下”,一片建于乾隆十五年的古民居尚存,城堡式的“箭樓”依然峙立,仿佛堅守職責的哨兵。李清灣吸人眼球的古建筑,還有村中那些古祠堂,除了始建于乾隆丙辰年(1736年)的總祠堂,灣中各大房頭均建有分祠堂,這恐怕是李清灣宗祠建設的一大特色。每座祠堂一進幾重,前有戲臺,中有天井,后設神龕,外辟池塘,規模宏偉,總祠堂曾被評為“全國名祠”。如今,隨著時代的變遷和新農村建設的推進,李清灣早已是新居遍地,豪宅林立,那些古民居、古祠堂鑲嵌其中,偶爾也有幾處斷壁殘垣。這些看起來似乎顯得不太協調和美觀,但在我看來,這些古建筑與新樓房交錯雜處,互伴共存,倒是相映成趣、和諧交融,充滿哲學辯證。殊不知,這種舊與新、古與今的聯袂而行正是歷史發展的真實軌跡的呈現,這番繁復駁雜的景致正顯出李清這部大書的厚度和縱深。

讀李清這部大書,我翻閱到了其中最精彩的章節。土地革命時期,這里最早被“染紅”,星星之火越燃越旺,擁紅參紅熱浪滾滾,數百青年踴躍入伍。當民族危亡、國難當頭,曾經尚讀重儒、“文質彬彬”的李清人,變成了一個個血性勇士,拿起梭標長刀,毅然走上革命道路。他們義無返顧,為信仰而拋頭顱灑熱血。據譜載,李清的參紅人員在400人以上,在國民黨大屠殺和歷次戰斗中幾乎犧牲殆盡,經民政部門記錄在案的烈士就有200余人。這些烈士中,有紅三師副政委李發雷、“江姐式”女英烈李開蓮、平均年齡不到24歲的“箭樓下五壯士”……因此這里被認定為黃石有名的“烈士村”。這里還是中國工農紅軍第十五軍組建地。1930年秋,中央軍委派柯慶施、蔡申熙來此招募兵源,與第4、5縱隊在李清灣祠堂合編為紅十五軍,一大批李清灣熱血青年從這里走上疆場。當我來到即將竣工的李清革命烈士陵園,肅立在紀念碑前,腦海里翻涌起清晰的紅色記憶,對這些深明大義的李清前輩滿懷敬意。

讀李清灣,我更看到那么多的當代李清人,踏著前輩的紅色足跡,繼承歷代先賢的傳統美德,滿懷豪情,積極奮進,在建設和諧社會、打造美麗鄉村的征程中譜寫著新的篇章。在主人的引領下,我們參觀了藍莓種植基地、茶葉生產基地、魚蝦養殖基地、香椿種植基地……滿目生機,熱潮涌動。李清籍企業家李發坤先生是一位典型的“儒商”。他介紹說,2020年,此地已入選湖北省紅色美麗鄉村第一批23個試點村之一。他們將依托當地優越的自然和人文資源、特有的革命文化,探索紅色旅游、特色產業、農家樂集群、特色民宿的有機融合,打造湖北“紅色美麗村莊”。

2024年1月7日,我有幸細讀了這個充滿魅力神奇的村灣。無論其山水篇、人物篇、故事篇、發展篇,都有太多的可圈可點之處。采訪中,我力求厘清這些篇章之間的必然關聯,也試圖從時間的縱向找到其生息繁衍百年興旺的秘碼。引領我采訪的幾位鄉賢反復提到這里的“風水”。我雖不信“地脈堪輿”,但我不得不承認李清灣的確擁有上好的“風水”。這里的風,是嚴整的族風、和美的家風、淳樸的民風;這里的水就更顯獨特神妙了:李清灣自古有一溪碧港,從村后的鳳山流出,穿村而過,潺潺流淌,千年不枯,哺育著東西兩岸,滋養得李氏一族瓜瓞綿延。1976年,他們又修起了庫容129萬立方米的“李清水庫”,使飲用灌溉的水量更其充沛。站在碧波清幽的水庫壩頂,望著飄帶一樣在村中潺湲閃爍的溪港,還有那一方方池塘、一眼眼古井中清亮的泉水,我忽然思接千載,聯想到這個百年古村的立基始祖和歷代創業先賢。

問渠哪得“清”如許?為有源頭活水來。李清灣的“源頭活水”就是代代相傳的“祖德”,就是一脈相承的“順德堂”遺風,就是李清父老鄉親血液里的“鳳山精神”。這是一條數百年延伸不斷的根脈,正如眼前這千年不枯的李清港。采訪中我發現,李清人的“根脈意識”比誰都強烈,因為他們曾經因“斷脈”而被人取笑過。元順帝期間,武藝高強供職于浠水衙門的李清七不愿被“紅巾軍”首領徐壽輝收買,被殺于六神港白蓮河畔,其妻王氏攜長子碧智、次子碧惠南渡逃難來到這鳳山腳下隱匿居住。經年歷月,后世子孫失去了與浠水聯系的所有信息;數百年間,李清無譜無祠。尷尬的李清子孫苦于“無根無鋬”,一直在設法追本溯源。直到民國時期,他們才從浠水的《黎山李氏宗譜》中弄清了有關歷史源流,確認李清灣的始祖碧惠公之生父為李清七,李清灣及57個外莊共兩萬多人,都是忠烈之士清七公的后裔。李清人苦苦“尋根”的故事,讓我聽了深為感動。從這里,我明白了中華文明何以五千年不斷的道理。正是社會底層這些尋常百姓的文明自覺和執著追求,才使泱泱華夏生生不息,成為世界上唯一沒有中斷文明進程的國度。

今天,我是懷著一顆敬慕之心來讀李清灣的,既讀出了古人的智慧和情懷,更讀出了今人的大視野、大格局;讀出了一個大寫的“清”字:山“清”水秀,風“清”氣正,神“清”志爽;讀懂了典型的“鐘靈毓秀,人杰地靈”……離開村子時,我不禁回首再望了一眼那座李清古塔:這支神奇的沖天巨筆,也是一支生花妙筆,寫下過李清灣多少歷史的精彩、豪邁和榮耀,必定會續寫出李清人更多的夢想、更美的新時代華章。(文中照片均為作者拍攝)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年元月23日稿于漢口

【作者簡介】

柯于明:中國作家協會會員、國家一級作家、中國文藝評論家協會會員、中國民間文藝家協會會員、中國民族管弦樂學會會員、湖北省美術家、音樂家、書法家、攝影家、戲劇家、電影家、朗誦藝術家等“十大省級文藝家協會”會員,被譽為“全才作家”。

作者:柯于明

編輯:zhufengjin

上一篇:

【柯于明美文】四個姐姐四朵花

下一篇:

探尋家的意義

相關新聞

-

[朱封金譜學研究之五]連桐朱氏的前世今生

文公朱熹淳熙年間回婺源主持修譜時,為了有別于其他朱姓,把以茶院府君古僚為一世祖的本族定為婺源茶院朱氏,而在茶院府君的...

-

[朱封金譜學研究之五]連桐朱氏的前世今生

文公朱熹淳熙年間回婺源主持修譜時,為了有別于其他朱姓,把以茶院府君古僚為一世祖的本族定為婺源茶院朱氏,而在茶院府君的...

-

咸寧市溫泉高級中學2020年秋季教師招聘公告

咸寧市溫泉高級中學于2000年由市人民政府、市教育局批準成立,是面向全市招生、獨立辦學的市直公辦普通高中。為適應我校教育...

-

扶志扶智 自強自立—— 嘉魚激發脫貧內生動力

作為插花扶貧縣, 2018年底,嘉魚縣建檔立卡貧困戶全部實現脫貧。那一年,因家大口闊而被評為貧困戶的程賢功,通過仔細考察、...

-

咸寧市創建國家衛生城市簡報第三十三期

城發集團對照整改清單,聚焦薄弱環節攻堅? ? ? ? 2020年是我市國家衛生城市第二輪復審年,為做好本次的復審迎檢工作,咸...

-

咸寧市創建國家衛生城市簡報第三十一期

提升環境衛生保障能力持續改善城區市容市貌根據市政府關于印發《咸寧市國家衛生城市第二輪復審迎檢工作方案的通知》,市環衛...

-

咸寧市創建國家衛生城市簡報第二十九期

市商務局開展“固衛”工作專項督查行動8月24日上午,咸寧市商務局“固衛”工作專班工作人員在華信農批市場開展“固衛”工作專...

-

咸寧市創建國家衛生城市簡報第二十八期

做實做細靠督導“創文固衛”見成效? ? ? ? ? ? ? ? ?為推進“創文固衛”工作有效落實,確保工作有序開展,根據《咸...

-

疫中值更?讀春暖花開兼致海子

疫中值更讀春暖花開兼致海子周春泉海子兄,真的面朝大海春天就會暖和起來么此時

-

中國網絡文學產業規模持續擴大 近2000萬寫作者都是誰?

? ? ? ?中新網客戶端北京9月6日電(記者宋宇晟)從幾年前的《瑯琊榜》到去年的《慶余年》,再到今年關于網絡文學作品版權以...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27