【朱封金譜學研究之十】柏墩朱橋朱氏考究

最近,受編纂《湖北朱氏通志》編輯部委托,幫忙收集、整理咸寧朱氏歷史。在收集資料的過程中,竟意外發現,居咸寧三十多年了,旁邊那個朱姓村莊居然是從我們東溪遷來的。興趣使然,我對該村歷史進行了一番考究。

一

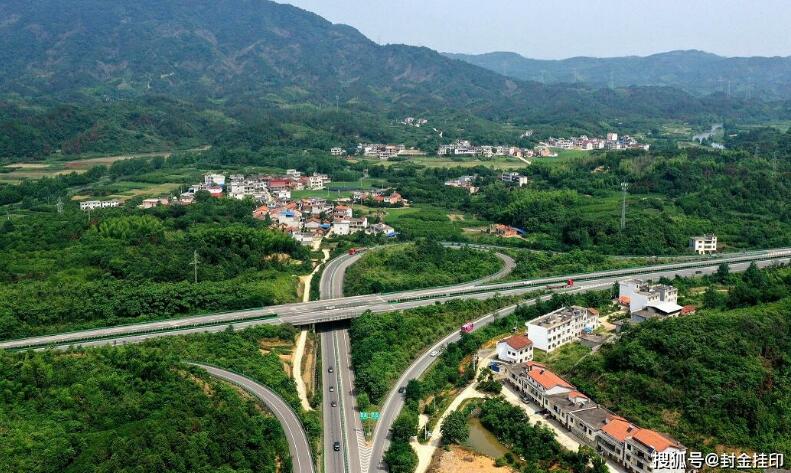

這個村莊就是如今的咸安區桂花鎮柏墩朱橋莊,古地名為朱家河,村后的那座山為桂榜山。

平時的工作中,難免接觸該村的一些宗親,因為同姓的緣故,曾溯其源,他們均回答從隔壁通山縣遷來。既然從通山遷來,那跟我們東溪朱氏好像關系不大,因此也就沒有繼續深究了。

前不久,一位宗親請我考究一下他們的族譜,他把他的族譜拍好傳我,順帶也拍了一頁柏墩朱橋朱氏的族譜,就是這一頁族譜讓我眼前一亮。這是一頁關于他們的遷咸始祖伯雷公的介紹,有這樣的一句話:清十公之子,行尚,號朝奉,乳名九六,生于明洪武十年(1377年)丁巳八月十六日辰時,由富川東溪遷咸寧十二都桂榜山下,地名朱家河,歿葬河東下禾場王家宅石板橋,窩坐東北向西南。

伯雷公不正是我們東溪人氏嗎?我拿出東溪的族譜來,看能否找到有關伯雷公的記載。翻開《東溪朱氏宗譜》,在“俊公后裔遷居地分布圖”上,很快找到朱伯雷,在其后注上了“居咸寧”三個字。

二

為了進一步弄清柏墩朱橋這支朱氏的真正來歷,我找了一位熟悉他們的宗親陪同,特地去了一趟朱橋。

冥冥之中似乎有種暗示,朱橋人也在有意或無意地尋找他們的遷出地東溪。聽明了我的來意,族中幾位老年人很熱情地接待了我,并翻箱倒柜搬出了存放多年的族譜,從幾十本族譜中找到了伯雷公的介紹,我也拿出了東溪譜首,跟他們一一對照,但我們東溪的譜上載明遷咸寧的伯雷公是俊祖支下郁公子孫,俊祖的第十七世孫,其父為友信公,有一兄伯海,一弟伯富。目前,伯海、伯富的子孫居陽新縣龍港鎮石下村。可遷朱橋的伯雷公寫的是清十公之子,這就有些對不上了。難道還有另一個伯雷公?我把這一情況跟龍港石下村伯富公子孫朱鐘軍宗親說了,他也是一位熱心宗族事業的人,聽后十分高興,認為失聯幾百年的伯雷公終于在咸寧出現,恨不得馬上來咸確認一下。于是,我把鐘軍宗親聯系方式給了朱橋的宗親們,請他們相互聯系確認一下。

鐘軍宗親很快就把“信公祠”的照片拍給了我,祠堂有些破舊,但“信公祠”三個字清晰可見,他說,這是他們族人祭祀友信公的祠堂。尤其讓我感動的是,鐘軍宗親第二天特地上山把伯雷公的墳墓用視頻和照片的形式傳給了我,墓碑上“伯雷公”三個字依稀可見,此舉令我大吃一驚,600多年了,伯雷公的墓碑還如此清晰,太令人難以置信了。鐘軍告訴我,伯雷、伯海、伯富三兄弟與其父友信公的墳墓相隔不遠,容易找到,根據村中老年人的口口相傳,伯雷公的墳墓至少有兩百年沒有人來祭祀了。

伯雷公的墳墓怎么會出現有龍港石下村呢?他不是葬在朱橋嗎?其實,一個宗族的始遷祖死后葬回原籍的事也不奇怪,留在遷居地的也有可能是衣冠冢。

通過我的牽線,龍港石下和柏墩朱橋兩地宗親的聯系熱絡了起來。很快,在新冠肺炎解剛除隔離的時候,龍港宗親一行四人來到了朱橋走起了親戚,我因公務出差,沒來參加他們的宗親見面會。

不久,朱橋的朱傳才宗親告訴我,他們準備去龍港走走,看看那個伯雷公到底是不是他們的始遷祖。我鼓勵他們去龍港尋根,確認一下那個伯雷公與朱橋的關系。

三

從龍港回來,傳才宗親告訴我,龍港那個伯雷公的墓碑記載的內容,跟他們的始遷祖伯雷公譜上記載的內容不符,兩個伯雷公的出生年月也相差了70多年。他讓我把東溪的譜再翻翻,看是不是還存在另一個伯雷公。

既然知道了東溪在哪,自己的祖宗又來源于東溪,如果東溪的譜上沒有記載這件事,那他們在族譜的溯源上將會陷入迷茫之中,就像他們所說的,就是成為無源之水,無根之木。可以想象,他們迫切地希望能在東溪的譜上找到他們這一支,以證明自己是脈絡清晰、淵源悠久的朱氏人家。

為此,我再次到朱橋,重新把他們的家譜拿來仔細閱覽,費了一番周折,才把他們的世系理順。從他們的譜記載來看,他們屬于東溪君守公支下的一支人馬,君守生省三,省三生季十五,季十五生震五,震五生成十九,成十九生清十,清十生伯雷。從這一串串的數字來看,伯雷生于洪武年應是對的,其以上世系的名字出現了數字,說明其以上世系應該生于元朝。元朝統治者對漢人取名有嚴格規范,地位低下的漢人不能取名字,只能用數字替代。明朝開國皇帝朱元璋就是例子,他即位后就廢除了這種帶有明顯的歧視性政策。

對照東溪的“俊公后裔遷居地分布圖”,在省三公兒子那一欄里,只有季十七,沒有季十五。那季十五去哪了?難道朱橋譜上的那個季十五是他們虛構的?

我抱著試一試的想法,繼續往家譜深處尋找。功夫不負有心人,終于在我保存的那本厚厚的東溪大成譜里找到了季十五公和他們的伯雷公。君守生省三,省三生兩子,長子季十五,次子季十七;季十五又生四子,長震三,次震五,三震七,四震九;震五生成十九,成十九生清十,清十生伯雷,伯雷之后就再也沒有記載了,用家譜的說法,屬于失聯之人。看到這,我終于松了一口氣,朱橋的世系跟我們東溪族譜十分吻合,他們出自東溪已是沒有任何問題了。真的是兩個伯雷公,如果不細心查找資料,幾乎把我的考究方向帶偏。

我把自己看到的信息及時地告訴了傳才宗親,并決定再去一趟朱橋。當我趕到朱橋的時候,朱橋的一眾宗親早就在門口等候我了,他們的幾十本譜正一字排開擺在桌上,只等著東溪的譜來契合。

我把他們那本記載世系的譜找出來,然后把東溪的譜打開,他們一一對照,不放過任何地方。當他們看到東溪譜上記載跟他們的一模一樣時,在場的宗親們終于舒了一口氣,他們出自東溪已是鐵板釘釘之事。

四

柏墩朱橋伯雷公的世系跟東溪朱氏對上了譜。那么,這么多年來他們為什么總是說自己出自通山呢?經過我的了解,一則是他們跟通山通陽朱氏合修了兩次家譜,致使一些年輕人誤認為自己出自通山,二則是他們不知道富川東溪在哪。我看到他們另一房的譜上,在“富川東溪”這四個字上還用紅筆注了一下,寫上“通山?”并打了一個問號的字樣,經過我的解釋,他們才清楚,富川東溪原來指的是居住在以陽新木港鎮田畈村為中心的一支朱氏人馬。

一千多年前,在陽新富水沿岸,居住著兩支朱姓人家,居在富水東段(下游)的那一支,稱之為東溪朱氏,居住在西段(上游)的那一支稱之為西溪朱氏。東溪屬古祐支,西溪屬古僚支。東溪的方位在陽新縣,西溪在通山縣。后來,人們就習慣把以田畈為中心的東溪泛指陽新朱氏,把以太畈為中心的西溪泛指通山朱氏了。這就是東西溪的來歷。經過一千多年的繁衍,這兩支朱氏已成了湖北省歷史悠久的名門望族。

五

我對柏墩朱橋朱氏的歷史考究告一段落。他們的始遷祖伯雷公源出東溪,世系昭然,班班可考。據考究,伯雷公已在朱橋立戶600余年,詳發四個莊門,子孫1500多人,外遷者不勝枚舉。在他的子孫中,文人學者、商賈巨富、士卿大夫等層出不窮。鑒于他們已有三十多年沒有續譜的事實,在我的建議下,朱橋的宗親們打算用三年時間來籌備續譜,完成尊祖敬宗收族的目的,并準備派人員告之東溪,續上東溪的大成譜,最終完成認祖歸宗。

源遠流長的東溪水,在咸寧廣袤的土地上,澆灌出了柏墩朱橋這塊肥沃的土壤,孕育了東溪伯雷公一脈,桂榜山見證了他們勤勞智慧、艱苦創業、繁衍昌盛的光輝歷程,朱家河流淌著他們立足鄉土、熱愛家鄉、建設家鄉的不變情懷。如今,在催人奮進的二十一世紀,為實現“中國夢”,他們奮戰在各行各業上,發揮自己的聰明才智,譜寫自己精彩的人生之歌。(2020年6月初稿)

作者:朱封金

編輯:zhufengjin

上一篇:

下一篇:

美麗城鄉,美優人物新畫卷

相關新聞

-

【朱封金譜學研究之十】柏墩朱橋朱氏考究

聽明了我的來意,族中幾位老年人很熱情地接待了我,并翻箱倒柜搬出了存放多年的族譜,從幾十本族譜中找到了伯雷公的介紹,我...

-

[譜學研究之二]一段曠世奇緣

這是一次沒有事先預約的拜訪,拜訪的對象是剛上任的興國縣訓導朱正煌,拜訪者東溪儒士邑庠生朱衾。

-

[朱封金譜學研究之二]一段曠世奇緣

這是一次沒有事先預約的拜訪,拜訪的對象是剛上任的興國縣訓導朱正煌,拜訪者東溪儒士邑庠生朱衾。

-

[朱封金譜學研究之二]一段曠世奇緣

這是一次沒有事先預約的拜訪,拜訪的對象是剛上任的興國縣訓導朱正煌,拜訪者東溪儒士邑庠生朱衾。

-

「朱封金譜學研究之六」咸寧朱氏譜序

余在咸寧工作三十有四年矣,期間認識一位麻塘宗親志超先生,這是一位有宗族情懷,熱心宗族事業的人,每每談及他們的宗族,一...

-

「朱封金譜學研究之六」咸寧朱氏譜序

余在咸寧工作三十有四年矣,期間認識一位麻塘宗親志超先生,這是一位有宗族情懷,熱心宗族事業的人,每每談及他們的宗族,一...

-

“南唐名將”朱英俊

二是到外婆家省親,三是陪夫人到夫人的娘家省親。二是從他父親娶的三位夫人來看,沒有一位是姓周的,排除了他外婆家在周家泉...

-

“南唐名將”朱英俊

二是到外婆家省親,三是陪夫人到夫人的娘家省親。二是從他父親娶的三位夫人來看,沒有一位是姓周的,排除了他外婆家在周家泉...

-

【“十三五”成就巡禮·縣域篇⑤】通城:殯葬改革 移風易俗

咸寧網訊咸寧日報記者李嘉、通訊員楊成報道:11月13日,記者來到通城縣雋水鎮闊田小學,新修的國學文化墻上,名言警句格外醒...

-

掃墓

清明最早只是一種節氣的名稱,其變成紀念祖先的節日與寒食節有關。其實,掃墓在秦以前就有了,但不一定是在清明之際,清明掃...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27