農(nóng)耕生活館 鄉(xiāng)愁看得見

圖/文 本報記者 陳希子 王奇峰 通訊員 劉潔

| ||

| ||

|

外觀雖然平平無奇,館內(nèi)卻別有洞天。9月20日,走進(jìn)位于咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)綠山村九組的向陽綠山民俗館,上世紀(jì)的書籍票據(jù)、竹編生活用具、農(nóng)耕器具等映入眼簾。這些頗有年代感的“老物件”都是民俗館負(fù)責(zé)人徐志昂從各地一件件“淘”回來的,累計已有數(shù)千件。

愛上舊物收藏

位于咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)的向陽綠山民俗館以“農(nóng)耕老物件、農(nóng)耕記憶”為展覽主題,分為上下兩個展廳,占地約600平方米,包括生活用品、家具類展廳以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)類展廳。

記者首先進(jìn)入的就是生活用品、家具類展廳,一張張頗有年代感的票據(jù)被整齊擺放在收藏柜內(nèi)。

“我最早收藏的就是票據(jù),還有一些手工藝品。”在徐志昂看來,這些票據(jù)是社會變遷發(fā)展的見證者,對于現(xiàn)在的人們來說,不僅是一種回憶,也能從中了解到社會發(fā)展歷程。

“你看,這是社員的勞動工分登記簿,俗稱‘工分賬’;這是上世紀(jì)80年代的合肥公交車票、布票、糧票、鹽票、煤油票。”徐志昂介紹,在這些票據(jù)中,一張上世紀(jì)80年代的工分記錄本是他好不容易得來的。此外,還有一張上世紀(jì)50年代的農(nóng)人手寫購物清單同樣來之不易,被他精心包裝了起來。

“為了收藏這張清單,前后奔波忙碌了數(shù)月之久,原主人看出來我有誠意,是真心喜歡老物件,沒有要高價,象征性收點(diǎn)錢就轉(zhuǎn)給我了。”徐志昂說。

徐志昂生在農(nóng)村、長在農(nóng)村,對農(nóng)村充滿了情感。說起搞收藏,還有一段故事。

上世紀(jì)80年代,徐志昂高中畢業(yè),一心想當(dāng)兵,誰知體重沒過關(guān)。灰心沮喪地回到家后,他將自己關(guān)在屋里,一關(guān)就是好多天。

“你這樣消沉下去可不是辦法。”家人為了鼓勵他,喊來他的友人陪他談心。朋友給他帶來一本“小人書”《渡江偵察記》,徐志昂一看就入了迷,從此喜歡上了收藏連環(huán)畫,漸漸延伸到其他老物件。至此,徐志昂對收藏的熱愛便一發(fā)不可收拾。

2020年,徐志昂生了一場大病,身體恢復(fù)后,索性將主要精力都放在了民俗館上,全身心投入到收藏事業(yè)中來。“有時候我也會問自己,為什么要收藏這些‘老物件’呢?可能還是緣于我對農(nóng)村的熱愛吧!”徐志昂笑言。

品味農(nóng)耕文化

探訪中,記者看到了一個類似木制水桶的器具。這是一種給稻米脫殼的農(nóng)具,人們將稻谷從上方的入口倒入,之后旋轉(zhuǎn)外側(cè)的木把,谷殼就會從器具中掉落出來。“這個器具是我兩年前從河南收來的,親戚朋友都知道我喜歡收藏,遇到這種既有趣又有年代感的‘老物件’都會告訴我。”徐志昂談起老物件背后的故事,如數(shù)家珍。

咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)人民政府工作人員介紹,多年前,一些本地村民在拆遷、搬家的過程中將生活、生產(chǎn)所用的家具和農(nóng)具丟棄在路邊,徐志昂看著十分心疼,就將一些較為完整、品相不錯的“老物件”撿回家中。

“記得當(dāng)時我開著三輪車,幾乎跑遍了咸安周邊的各個鄉(xiāng)鎮(zhèn),淘來了好多件農(nóng)家用品。”徐志昂告訴記者,隨著收藏的“老物件”越來越多,他便和家人商量,將家里的老屋改造為收藏室,如今,家中住房也都擺滿了藏品。

館內(nèi)多件藏品中,除了一些為無償捐贈外,幾乎都是徐志昂有償收購來的,這也花去了他很多的積蓄。“收藏雖然給我?guī)砹讼矏偤蜐M足,但這個過程是艱難的。”徐志昂坦言,遇到有收藏價值的老物件,他不僅要托親朋好友幫忙,有時候還需要前往山東、山西、遼寧等地,幸好最后都結(jié)果圓滿。

在收藏過程中,讓徐志昂印象最深刻的是一件瓷器,制作工藝很是精巧,如今被徐志昂擺放在館內(nèi)顯眼位置。

在展廳內(nèi),除了農(nóng)耕用具,還有木箱、木制梳妝臺、木制臉盆架、竹筒等日常用具,都是幾十年前老百姓家中的常見物品。為了讓參觀者更好地感受年代特點(diǎn),徐志昂還收藏了一些上世紀(jì)農(nóng)人的鋤頭、水壺等。

“很多前來參觀的年輕人都沒見過這樣的家具和衣物,常常會向我詢問。”徐志昂告訴記者,他是這些藏品的收藏者,也擔(dān)任著館內(nèi)的講解員角色。

如今,徐志昂的向陽綠山民俗館已成為當(dāng)?shù)匾坏漓n麗的文化風(fēng)景線,被湖北省科學(xué)技術(shù)協(xié)會評為“科普教育基地”。

傳承中華文明

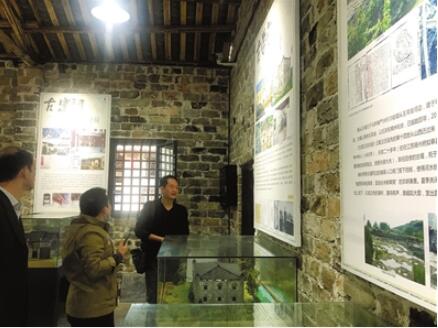

“這個農(nóng)具是做什么的?”“犁的用處是什么呢?”……一個個問題、一聲聲驚嘆在向陽綠山民俗館里響起。返鄉(xiāng)大學(xué)生、周邊小學(xué)的孩子們正親身感受農(nóng)耕社會的發(fā)展和變遷。

“這個木犁有些年頭了,耕作時,將木犁前端固定在牛身上,人則在后面握住犁把。”徐志昂解釋說,犁完地后,要用犁耙粗略地整理一下土地,再用木耙壓平。

結(jié)合館內(nèi)民俗藏品+現(xiàn)場講解,徐志昂從傳統(tǒng)農(nóng)耕、風(fēng)俗習(xí)慣、衣食住行、民間技藝等方面一一介紹,揭開了農(nóng)耕時代的歷史畫卷。

一件件農(nóng)具、一個個實(shí)物,傳遞著傳統(tǒng)農(nóng)耕的濃厚氣息和悠久的文化根脈,吸引著眾多年輕游客們好奇的目光,他們興致勃勃地圍在展柜前,聆聽傳統(tǒng)古韻、品味農(nóng)耕文化。在這樣的氛圍中,與古老的時光邂逅,大家感到新鮮的同時,無不贊嘆勞動人民的智慧。

諸多展柜中,一排展品引起了記者的注意,擺放著生產(chǎn)隊(duì)時期記工分的紙張、煤油燈、手電筒等物品。“這是我特意擺在這里的,想增加展廳的氛圍感,事實(shí)證明效果還不錯。”徐志昂說,特別是一些老年人來到這里后很有共鳴,都會在這里停留,聊起以前生產(chǎn)隊(duì)時期的往事。

現(xiàn)在的徐志昂已經(jīng)將全部身心投入到民俗館藏品的收藏和維護(hù)中。他還兼顧農(nóng)副產(chǎn)品養(yǎng)殖和銷售,只要有積蓄,就用于“老物件”收藏。再加上場館定期需要專業(yè)維護(hù),他肩上的壓力確實(shí)不小。

盡管如此,徐志昂還是力所能及地想多做一些事情,帶動當(dāng)?shù)氐难袑W(xué)旅游和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。“前段時間剛接待了一所高中的學(xué)生參觀。希望未來能搭上鄉(xiāng)村旅游的快車,讓更多人知曉、參觀民俗館,也讓更多人了解農(nóng)耕文化和農(nóng)耕文明,記住我們的祖輩是如何生活的。”徐志昂告訴記者,他正在村婦聯(lián)主任姜婷的協(xié)助下,完善建設(shè)場館設(shè)施,并加強(qiáng)管理。

編輯:但堂丹

相關(guān)新聞

-

圖文:收集傳統(tǒng)農(nóng)具?傳承農(nóng)耕文化

4月12日,嘉魚縣渡普鎮(zhèn)農(nóng)耕博物館,渡普鎮(zhèn)文化站站長孔慶川正在整理他收集的農(nóng)機(jī)具。”孔慶川希望,這種農(nóng)耕文化能一代一代傳...

-

我家的木器

后來隨著改革開放和村村通工程的實(shí)施,獨(dú)輪車漸漸被兩個輪子的板車代替,現(xiàn)在每次回老家,還能看見兩輪板車靠在老家的屋檐下...

-

記住過往 珍惜當(dāng)前 溫泉街道開展老物件收集活動

”溫泉街道黨工委書記饒耀華說,街道發(fā)動群眾“共謀、共建、共管、共評、共享”,建設(shè)美好家園、凝聚社會共識、塑造共同精神...

-

留住鄉(xiāng)愁的農(nóng)耕生活記憶館

“農(nóng)耕生活記憶館的建成,不僅讓當(dāng)?shù)卮迕窈陀慰蛡兏惺艿搅藵鉂獾泥l(xiāng)土味,用印跡鄉(xiāng)村的形式推進(jìn)村落共同記憶的回歸,也助力當(dāng)...

-

傳承文化 記住鄉(xiāng)愁 ——走進(jìn)孔慶川農(nóng)耕博物館

“我會堅持將博物館辦下去,讓更多人了解農(nóng)耕文化,傳承我們的民族精神。

-

董家?guī)X上憶農(nóng)耕

真可謂:斗室乾坤大,鄉(xiāng)賢視野寬。

-

嘉魚縣高鐵嶺鎮(zhèn) 傳承書法藝術(shù)

通過此次活動,學(xué)生們體驗(yàn)了書香與泥土氣息交融的耕讀氣息,深刻了解到博大精深的中國傳統(tǒng)文化,激發(fā)學(xué)生對書寫技能的熱情,...

-

第七批中國重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)候選項(xiàng)目名單公示 咸寧古桂花樹群...

當(dāng)前,咸寧正在做大做強(qiáng)桂花產(chǎn)業(yè),舉全市之力建設(shè)“中國桂花城”。

-

鄉(xiāng)村記憶館為何火了?

圖/文咸寧日報全媒體記者朱亞平通訊員田麗馬橋鄉(xiāng)村記憶館作為我市首家鄉(xiāng)村文化記憶館在網(wǎng)上火了起來后,前來參觀的游客絡(luò)繹不...

-

菜圃四味

掐指數(shù)來,我們這小小的菜地,迄今已收獲過茄子、豆角、黃瓜、辣椒、葫蘆、藠頭、芋頭、白菜、紅苕、絲瓜、芹菜、萵苣、香菜...

① 凡本網(wǎng)注明"來源:咸寧網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于咸寧網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:咸寧網(wǎng)"。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

② 凡本網(wǎng)注明"來源:xxx(非咸寧網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

③ 如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。

娛樂新聞

-

人藝“經(jīng)典保留劇目恢復(fù)計劃”開篇之作 《風(fēng)雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27